Title:

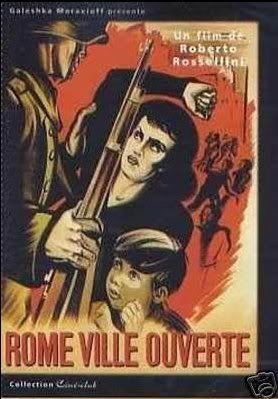

Roma, città apertaaka:Rome, Open City

Director:

Roberto RosselliniRelease Date:1945

Genre:Drama,War

Country:Italy

Language:Italian

IMDb

我的碎碎唸。。。。。。推薦指數:7.6/10

人們通常把1945年《羅馬,不設防城市》的出現,視為意大利新現實主義的正式誕生,正因為這一在世界影壇上具有深遠影響力的電影運動,把意大利電影推向 了世界的前台。從這個意義上講,《羅馬,不設防城市》是意大利電影史上的一個里程碑。而當我們追溯從路易·盧米埃爾《工廠的大門》肇始的現實主義電影一脈 時,《羅馬,不設防城市》仍然具有里程碑的意義,因為它將寫實的傳統向前突進了一大步,也為長鏡頭學派的理論家安德烈·巴贊提供了一個研究電影“照相本體 論”的成功範例。而由此濫觴的新現實主義,為隨後的法國新浪潮、美國真實電影的興起,提供了一個直接的源頭。

事實上,在《羅馬,不設防城市》問世之前,維斯康蒂的《沉淪》、勃拉塞蒂的《雲中四部曲》、德·西卡的《孩子們在註視我們》等片,已經讓人們看到了新現實主義初現的曙光。

1942年,影評人彼特郎吉里在《電影》雜誌評論魯奇諾·維斯康蒂的影片《沉淪》時首次提出新現實主義一詞。 1943年,溫別爾托·巴巴羅教授發表了《新現實主義宣言》。我們不妨從《羅馬,不設防城市》一片,來一窺新現實主義的獨特魅力。

維斯康蒂認為:新現實主義首先是個內容問題。

《羅馬,不設防城市》的背景是二戰結束前夕,意大利墨索里尼政權土崩瓦解,而納粹勢力依然在做垂死掙扎,以“不設防城市”為藉口占領羅馬,繼續製造白色恐 怖,而意大利的民族解放運動在黎明前的黑夜,也在和納粹勢力做著最後的較量。顯然,戰爭剛剛結束就投入拍攝的《羅馬,不設防城市》,全片都透著現實背景的 餘溫。

有意思的是,德·西卡的《偷自行車的人》和德·桑蒂斯的《羅馬11時》均來源於一則社會新聞,而《羅馬,不設防城市》中的人物和故事, 也有著真實的人物原型。 “《羅馬,不設防城市》的劇本是羅西里尼和阿米台依根據一個抵抗運動的領導人的口述幾乎逐字逐句記錄下來的,後者向他們逐日講述那些為準備解放而進行的秘 密鬥爭。羅西里尼在解放後立即著手拍攝這部影片,他在一無拍片許可,二無資金的條件下,在事件發生的地點,拍攝了這部重現當時情景的影片。”(喬治·薩杜 爾《世界電影史》)

三部新現實主義的代表作品,都由“現實”中發生的事件激發創作靈感,這不是一種巧合,而是某種默契,這種默契就是新現實主 義導演們“切近現實、切近當下社會”的創作觀念的默契,這種默契帶來了這一電影流派的一個主旋律:對現實進行複制,而不是純虛構的搬演。於是,我們能在 《偷自行車的人》和《羅馬11時》中看到戰後廢墟中的失業和貧困,在《羅馬,不設防城市》中看到納粹恐怖主義和反戰鬥爭。當然,《羅馬,不設防城市》提供 的社會空間不僅僅是鎮壓和抵抗,為了在更廣闊的範圍內反映那個動盪不安的年代,影片通過平娜參與哄搶麵包的事件,折射納粹戰爭陰影下的飢餓;通過平娜在向 神父唐·皮得羅做懺悔時吐露的質疑:究竟是不是上帝要我們受這種罪,展示了戰爭投射在普通人心裡的痛苦感受;影片三次穿插了平娜之子馬賽羅和孩子們的集體 行動——他們向納粹汽車投放炸彈、在納粹圍捕時馬賽羅的跛腳夥伴想和敵人同歸於盡、在納粹對唐·皮得羅神父行刑時,馬賽羅和夥伴們隔著鐵絲網看到了這慘絕 人寰的一幕,影片結尾他們結隊悲憤地離去。顯然,這些插曲折射出這樣的現實:當年的反戰行動,不僅僅是犧牲的民族解放委員會軍委領導人曼發弟、唐·皮得羅 神父和平娜的愛人弗蘭西斯科這些地下黨員們的事情,而是全民族對納粹恐怖的集體反抗。結尾孩子們的背影,其實是一個沉重的問號:由大人製造的這場災難,為 什麼要由孩子們來承擔?這種失去理智的仇恨會不會在人類的後代中繁衍下去?

從墨索里尼時代意大利“白色電話片”的粉飾現實到新現實主義電影的 再現現實,在內容上來了一個大大的反轉。這一革命意義的轉變,帶來的是敘事手段和表現風格的突破。我們當然不能無視當時的歷史現實來關照一種電影流派的出 現,應該說,新現實主義的實景拍攝、非職業演員的起用、照明燈光的自然效果,一部分是當時拍攝條件的局限所帶來的必然結果。 《羅馬,不設防城市》就是在“一無拍片許可,二無資金的條件下,在事件發生的地點”拍攝而成的。可以想見,在這種情況下最討巧也最現實的辦法就是“扛著攝 影機走向街頭”,恰恰因為如此,在《羅馬,不設防城市》里羅馬街頭景象的鏡頭,不僅僅是電影的敘事元素,而且某種程度上具有了歷史文獻的價值。在“事件發 生的地點”來拍攝,顯示了羅西里尼對影片真實效果的重視,這種重視是為了再現現實的效果達到極致。恐怕在羅西里尼的眼裡,該片對地下反抗運動者們的紀錄和 重現,遠遠比一個純虛構的故事更具價值。在這一前提下,實景拍攝的陰沉灰暗的羅馬大街、光線暗淡的教堂和破舊的居屋,完整地凸顯了地下抵抗者和平民的活動 空間,加上德國占領軍在羅馬街頭所製造的恐怖氣氛,逼真再現了當時的社會環境;而僅僅能照亮人物臉部的照明效果,還有非職業演員的平實表演,在缺少修飾的 似嫌粗糙的活動畫面裡,反倒透出一種質感,一種自然樸素的質感,這種質感需要付出節奏的代價——一部反映戰爭的影片,並沒有緊張的節奏,甚至連戰斗場面也 僅有一次,且匆匆結束,沒有刻意製造的激烈交鋒和讓人喘不過氣來的蒙太奇節奏。我們還留意到,整部影片大多以全景鏡頭為主,不知是不是因為非職業演員的表 演由於樸素的質感,而缺少了面部表情的豐富感染力。不過,全景鏡頭也許是一種美學態度:對場景和人物活動的平視角的關注,剔掉了刻意渲染的成分。平娜被開 槍打死的俯拍全景,包含的悲劇性的震撼力就讓觀眾為之心顫。

平淡無奇、略顯灰暗的照明效果,甚至佈光把人物的影子雜亂地投射在牆上,這顯示了 新現實主義影片在用光上的尷尬。也許,他們沒辦法顧及這些了。顯然,從今天看來,這種照明會犧牲畫面效果,特別是對環境氣氛的烘托、對人物情感的流露,這 種粗糙的僅僅停留在“照亮”層次的用光,顯然是力所難及的。同樣,我們在影片中分明感受到了專業演員飾演的平娜和唐·皮得羅和其他人物在表演上的強烈差 異。起用非職業演員討好在質樸自然,但卻失之呆板,職業演員對人物表情、情感的豐富表現力在這裡被忍痛割愛了。也許,在追求真實性和藝術感染力之間,有時 候需要做出選擇。不過,話又說回來,對再現現實的諸多努力,還是讓新現實主義大放異彩,儘管由於條件的限製而留下了局限。

不妨仍以薩杜爾的話來結束對這部影片的認識:“影片的真實性、現代性和‘當代感’突破了銀幕的老畫框。《羅馬,不設防城市》在國際上贏得的巨大成功使新現實主義與意大利電影在全世界確立了地位。”(轉)